El acuerdo que hizo oficial la anexión del Tíbet a China, en disputa

Después de que Mao Zedong proclamase la República Popular de China en 1949, el Tíbet se convirtió en un objetivo prioritario. De hecho, la región había sido independiente de facto desde 1913, aunque ningún otro país la consideraba un estado. Por esta razón, Mao movilizó al ejército hacia el oeste de China en 1950 con el fin de anexionar el territorio. Finalmente, tras la derrota de Chamdo, las fuerzas armadas del Tíbet admitieron su derrota. Ngabö Ngagwang Jigme, entonces comandante en jefe de las tropas tibetanas, fue el encargado de firmar su rendición.

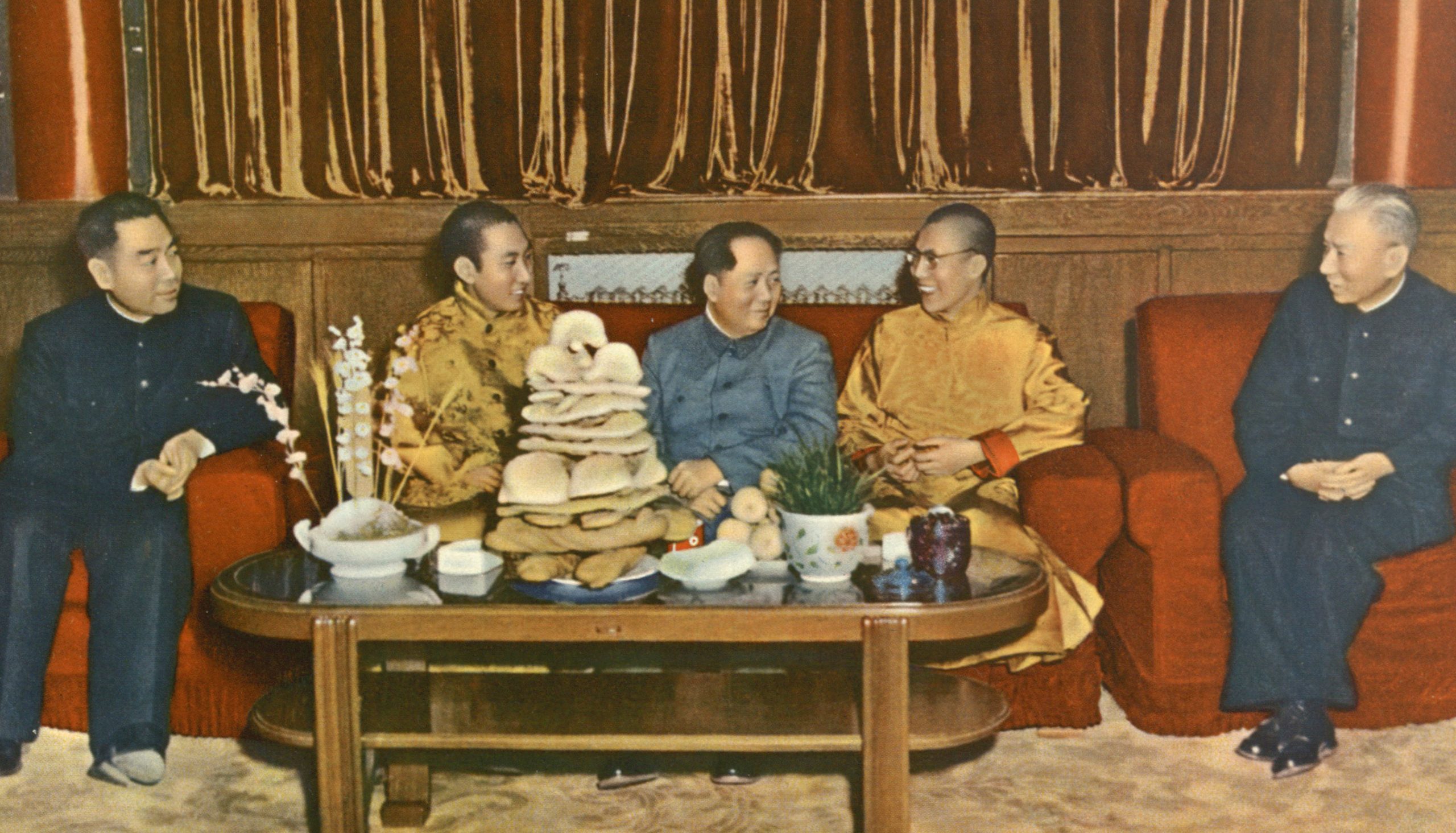

El 23 de mayo de 1951, representantes del Dalai Lama, encabezados por Ngabö, firmaron el Tratado de los Diecisiete Puntos en Beijing. El acuerdo supuso la anexión formal del Tíbet a la República Popular de China. Así comenzaba lo que el Partido Comunista llama «liberación pacífica» de la región, que el exilio tibetano llama «ocupación violenta». El líder tibetano lo ratificaría poco después.

Principales características del Acuerdo entre el gobierno central del pueblo y el gobierno local del Tíbet sobre las medidas para la liberación pacífica del Tíbet

El pacto otorgó privilegios al Tíbet con respecto a otras provincias chinas. Así, el PCCh se comprometió a posponer la aplicación de las «reformas democráticas» hasta que los tibetanos quisieran. Aunque Mao quería transformarlo en una «región socialista y moderna», buscaba evitar el descontento de los tibetanos. Por eso, no alteró el orden social y religioso de la región y respetó la autonomía de la región.

Autores pro-tibetanos resaltan el carácter único del acuerdo, pues Beijing no se lo ofreció a ningún otro territorio chino. Algunos, como Warren Smith, incluso llegan a compararlo como un tratado internacional. Sin embargo, el texto tiene un contenido y una estructura similares a documentos del catalanismo político como las «Bases de Manresa1», de 1892. Ambos textos otorgan al poder central el control en materias como la defensa o la política exterior, mientras reconocen la autonomía de la región para sus asuntos internos.

El germen del desacuerdo entre China y el Tíbet

Sin embargo, el acuerdo fue abolido en 1959, tras la fracasada revuelta de Lhasa y el exilio del Dalai Lama. Nada más llegar a la India, el líder tibetano repudió el tratado. Desde entonces, el PCCh asumió el control directo de la región y constituyó el Comité Preparatorio para la Región Autónoma del Tíbet. El ente regional, fundado en 1965, sigue siendo el máximo organismo de gobierno del Tíbet.

Más de setenta años después, el Tratado de los Diecisiete Puntos sigue siendo un arma en la lucha entre el PCCh y la Administración Central Tibetana (CTA, por sus siglas en inglés), una institución sin reconocimiento internacional que representa al exilio tibetano. Por esta razón, ambas partes hablan del acuerdo en términos totalmente opuestos.

En primer lugar, lo último que hizo el Dalai Lama antes de cruzar al frontera entre el Tíbet y la India fue repudiar el acuerdo. Tanto él como la CTA inciden en que los firmantes tibetanos no tenían poderes para hacerlo, pues «no disponían de los sellos oficiales del gobierno»2. También inciden en las trabas que la parte china les puso para negociar el texto del acuerdo. Así, sólo habrían tenido dos opciones: o firmar lo propuesto por Beijing, o la guerra abierta.

Por otro lado, China defiende el acuerdo como una muestra de la «magnanimidad» de Mao: permitió que los tibetanos pudiesen conservar su autonomía. Además, aceptó no alterar el orden social tradicional tibetano, a pesar de considerarlo «feudal». Asimismo, fuentes chinas insisten en que Beijing prefirió una anexión pacífica del Tíbet a pesar de tener medios para ocupar la región por la fuerza.

¿Era el Tíbet un régimen feudal antes de 1951?

Para los analistas de la CIA especializados en el Tíbet, la región era una «teocracia funcional» antes de 1951. Así, percibían que los monasterios controlaban asuntos como el comercio o la gestión de la agricultura y el pastoreo. Mientras, prácticamente toda la población laica se componía de «siervos adscritos de manera hereditaria a la tierra o a su señor», según el tibetólogo Melvyn Goldstein. El Dalai Lama concentraba tanto el poder religioso como el temporal.

Lo descrito por la CIA coincide a grandes rasgos con el análisis oficial de China sobre la sociedad tibetana anterior a la «liberación». Así, la región se caracterizaba por un régimen que «aplastaba la dignidad humana, ignoraba los Derechos Humanos e impedía el desarrollo del Tíbet». Sin embargo, la servidumbre en el Tíbet tenía características que la diferenciaban del feudalismo occidental. Por ejemplo, la adscripción a la tierra o a su señor no les impedía tener una identidad jurídica independiente. Igualmente, los «siervos» podían gestionar de manera privada su propia porción de tierra, por la que pagaban impuestos. Por su parte, el Gobierno Tibetano en el Exilio niega que el Tíbet fuese un «régimen feudal» antes de 1950.

Tanto el Gobierno chino como la Administración Central tibetana utilizan la cuestión de la servidumbre según sus propios intereses. Por un lado, el PCCh celebra el «día de la abolición de la servidumbre» desde 2009, coincidiendo con el aniversario del fin de la revuelta de 1959. El Gobierno tibetano en el exilio, en sostiene que la celebración es «una treta para engañar a la comunidad internacional». Cabe destacar que la fiesta entró en vigor después de las protestas de 2008 en el Tíbet.

El contexto de la firma del tratado y los límites a su aplicación

El Acuerdo de los 17 Puntos blindó la forma de vida tradicional y las instituciones del Tíbet hasta su derogación en 1959. Así, la nobleza laica y los grandes monasterios conservaron su estatus, mientras el Dalai Lama y el Kashag (gobierno tibetano) seguían en el poder.

Su ámbito de aplicación, no obstante, se limitó a la actual Región Autónoma del Tíbet. Ésta equivale más o menos al territorio histórico de Ü-Tsang. Sin embargo, las regiones históricas de Amdo (nordeste) y Kham (sureste) estaban bajo control chino antes de 1950 y formaban parte de las provincias de Qinghai, Gansu, Sichuan y Yunnan. En ellas, las «reformas democráticas» se aplicaron al mismo ritmo que en el resto de China y generaron una creciente oposición entre los tibetanos.

La situación fue especialmente delicada en Sichuan, donde la oposición escaló hasta convertirse en una rebelión a gran escala en 1956. Además, la rebelión provocó la huida de refugiados a la capital tibetana y la extensión del descontento a todo el Tíbet. Finalmente, la tensión culminó en la revuelta de Lhasa de 1959. Tras el fracaso del levantamiento, el Dalai Lama se exilió a la India y el gobierno chino abolió el Tratado de los Diecisiete Puntos.

La división territorial del Tíbet sigue siendo motivo de controversia en la actualidad. Efectivamente, los tibetanos dividen su territorio en tres ámbitos geográficos distintos: Ü-Tsang (la actual Región Autónoma), Amdo (prácticamente toda la provincia de Qinghai, suroeste de Gansu y noroeste de Sichuan) y Kham (suroeste de Sichuan y noroeste de Yunnan). Por su parte, la Constitución china ampara la creación de prefecturas y condados autónomos en zonas con importante presencia tibetana.

La influencia de la Guerra Fría

El acuerdo se firmó en plena Guerra Fría. Por esta razón, el gobierno de EE.UU. siguió la situación en el Tíbet con interés desde 1950. En efecto, Washington presionó al Dalai Lama para que se negase a firmarlo. Sin embargo, Tenzin Gyatso decidió ratificarlo para preservar el estatus diferenciado del Tíbet dentro de China.

A raíz de la creciente tensión en las zonas tibetanas de Kham, los EE.UU. optaron por una intervención más directa en la cuestión a partir de 1956. Ese año, la CIA empezó a armar3 y proporcionar entrenamiento y apoyo logístico a los diversos grupos de combatientes tibetanos. Los grupos rebeldes se unificaron en la guerrilla Chushi Gangdrug en 1958, y tuvieron su base primero en el Tíbet y luego en Mustang, Nepal. El apoyo estadounidense a la guerrilla duró hasta 1969, mientras que el grupo siguió activo hasta su disolución en 19744.

También otros países usaron el tema del Tíbet para sus propios fines. La URSS, por ejemplo, se ofreció a apoyar a la guerrilla tibetana a partir de 1969, en plena ruptura sino-soviética. Asimismo, ayudó a la modernización del ejército indio, después de la derrota que sufrió a manos de tropas chinas en la guerra de 1962. En esta entrada se puede encontrar más información sobre las tensiones fronterizas entre China y la India.

Un aniversario polémico

En mayo de 2021, la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China editó Tibet Since 1951: Liberation, Development and Prosperity. El documento es un libro blanco que pretende evaluar «la historia y los logros del Tíbet». Asimismo, Xi Jinping visitó la región durante el mes de julio, en la primera visita de un presidente chino desde 1990. Mediante el documento, el Gobierno chino expone sus logros en la región desde 1951.

El libro blanco aporta datos muy interesantes como la evolución de la esperanza de vida al nacer. Según datos oficiales, este indicador habría pasado de los 35,5 años antes de 1959 a los 71,1 en 2020. Sin embargo, el exilio tibetano insiste en que «el Tíbet ha sufrido setenta años de represión» desde la anexión del territorio a China.

Los progresos del Tíbet en setenta años bajo dominio chino

A lo largo del Libro blanco sobre la liberación pacífica del Tíbet se enumeran los progresos que la región ha experimentado desde 1951. Uno de ellos es el descenso de la tasa de analfabetismo, del 95% en 1950 al 33,1% en 2019. Sin embargo, la cifra sigue siendo la más alta de todo el país.

La población de la Región Autónoma del Tíbet ha pasado de los 1,2 millones de habitantes en 1959 a los 3,4 millones en 2018. De ellos, el 90% pertenecería a la etnia tibetana, según datos oficiales. En el conjunto de China, Los tibetanos habrían pasado de los tres millones en 1959 a unos seis millones según datos del censo de 2010. Las razones del crecimiento demográfico son mejores condiciones de vida y una aplicación más laxa de la política del hijo único.

Otro de los logros expuestos es la eliminación de la “pobreza absoluta”, después de que 74 condados (628.000 personas, en total) abandonaran la pobreza a finales de 2019. Sin embargo, China utiliza su propio umbral de pobreza, inferior al umbral marcado por el Banco Mundial.

La controversia en torno a la lengua y el desarrollo

La cuestión más controvertida es la relacionada con la lengua y la cultura tibetanas, incluida la religión. China afirma promover el uso del idioma tibetano y respeta las tradiciones y la práctica del budismo. Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos denuncian la «aniquilación de la lengua tibetana» y la destrucción de cultura y la religión del Tíbet. Asimismo, el Gobierno tibetano en el exilio critica la injerencia de China en la elección de los principales líderes budistas.

El documento también aborda, sin mencionarla abiertamente, la sedentarización de nómadas en los «nuevos pueblos del socialismo», uno de los ejes de la estrategia de «revitalización rural» y de la campaña de preservación del medio ambiente. Por su parte, la Administración Central Tibetana acusa al PCCh de poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de ganadería nómada.

Un tratado de corta vida y largo impacto

El Tratado de los Diecisiete Puntos fue derogado en 1959, después de la revuelta que causaría el exilio del Dalai Lama a la India. Sin embargo, su impacto sigue haciéndose notar en la cuestión tibetana. Así, China continúa reivindicándolo como el inicio de la «modernización» de la Región Autónoma del Tíbet. Para la CTA, en cambio, el acuerdo supone el fin de la «independencia» de la región. Asimismo, desde el exilio se ve a individuos como Ngabö Ngawang Jigme, el más destacado de sus firmantes, como un traidor.

Por otro lado, el Parlamento Tibetano en el Exilio emite cada año una declaración para conmemorar la Revuelta de Lhasa de 1959. En ella, el pacto para la «liberación pacífica» del Tíbet suele ocupar un lugar destacado. Así, en su declaración de marzo de 2024 acusaron al PCCh de «coaccionar a los tibetanos» para que lo firmasen y, al mismo tiempo, de «violar cada uno de sus puntos».

A pesar de que sólo estuvo en vigor durante ocho años, el Tratado de los 17 Puntos sigue siendo un punto de fricción entre China y el exilio tibetano en la actualidad. Y no dejará de serlo hasta que se resuelva la cuestión del Tíbet.

- Las Bases per a la constitució regional catalana fueron una propuesta de marco que regulase el estatus de Catalunya dentro de España. Mientras reconocía que el Estado debía ocuparse de materias como la política exterior, también afirmaba el derecho de la región a regir sus asuntos internos. ↩︎

- Éste es el principal argumento que esgrimen desde la CTA para rechazar la validez del acuerdo. Véase, por ejemplo, la copia del tratado incluida como apéndice de Facts about the 17-point «Agreement» between Tibet and China (2001) ↩︎

- Se han publicado varios libros acerca del «programa tibetano de la CIA». Uno de los más completos es The CIA’s Secret War in Tibet, de Kenneth Conboy y James Morrison. ↩︎

- Para un estudio en profundidad sobre Chushi Gangdrug, véase «Tibet’s Cold War: The CIA and the Chushi Gangdrug Resistance«, un artículo de Carole McGranahan publicado en Journal of Cold War Studies 8:3, en verano de 2016. ↩︎